人が愛するペットと別れ大粒の涙を流すことはごく自然な反応です。

大切なペットちゃん達(伴侶動物)を失い大粒の涙を流して悲しみにくれたり、落ちこんだりすることは、人としてきわめて当たり前ななことです。それは人間が愛するペットと別れた時のごく自然な反応です。

この反応というのは、ペットを亡くした人に表われるさまざまな変化の多くは喪失の衝撃に対する心的防衛機制(ショックや動揺から自らを守ろうとする心の働き)であったり、心の恒常的な均衡(いつも一定になるようバランスを取ろうとする心の作用)を保つために、なくてはならない事という意味である。ペットロス時の行動や心は、最愛の者との別れという体験からいってそのような反応を引き起こすことがむしろ理にかなっているということです。

愛するペットを亡くしたときのほとんどのエピソードは、その目的にそって必要が表われていることなので、無理に抑え込んだり避けたりすることは、悲哀が正常に推移していくプロセスを妨げることになるために、結果として回復を遅らせたり立ち直れなくなったりしやすいです。この当たり前な事実が今まで見過ごされたり誤解されるなどして理解されてこなかった。 その要因の一つは、社会、とりわけ近代社会にいたって悲しむことを認めない社会。悲しんだり泣いたりすることは、弱いまた精神的に幼い人間のすることであり、泣くことは恥であり、そのような感情を表明する者は不適応者として社会は悲嘆者を排除しようとしてきました。

工場や職場で同時に共同作業を営むとき、ひとりだけ集団から外れていつまでも悲しまれては全体の生産性や効率が著しく低下してしまうからです。

私たちは死別を普通に向き合わなくなる傾向があります。今の社会は、私たちにとって死とはわかりずらい事であり、空想やその他の事柄と思ってしまいます。

私たちは、死を日ごろから考えないようにし、心の隅に追いやり、あの世や魂などといった見えないの物事は、抑圧の対象としそして、それに代わるものとして、仕事の成功やその他のもので解決しようとしました。

現代の人たちは今までのどの時代の人達より死を嫌がり、考えないようにしてきた人たちだといえます。私たちは、死について触れることをタブーとし、死と向き合うことを避けてきた。私たちは死を軽視することによって死の問題を表面的には克服したかのように振る舞いながら、内心は死を非常に恐れているというあやふやな状態をつづけているように思われます。

考えなければ、迫ってくる。遠ざかれば遠ざかるほど、迫ってくるのが、死です。ペットの死が敬遠されるのは、死一般が社会から疎んじられているとおもわれます。

人間中心主義の考えである。ペットの死をいたずらに軽く考えることは、ペットや自然との接触が疎遠になるにしたがって起こっています。大昔の狩りなど野生動物に生活を強く依存する人々は、生きるために動物を殺し食するが、むやみに殺すことはないし、その死を軽んじることもない。射止めた動物は丁重に処理され、手厚く弔われる。

ただ、私たちは動物や自然を外に追いやり、自らの優位を得ようとした。この土地土地は自分たち人間のために存在するのだと考えたところにあるのではないか。そこでは動物の地位は低くなり、動物とは怖いもの、人の方が上、価値の低いものとなる。また、動物は人間の言う事を聞くもの、本能のままに生きる愚かな存在などと間違った解釈を人は動物に与えてきた。私たちはそういった人間中心の世界から動物を捉えてきた。

動物の地位を低めようとするもう一つの理由は、動物を家畜として長年にわたって食してきたことへの罪悪感とコンプレックスがわれわれの深層心理にあると思います。動物を殺さないまでも、人間は動物の心を無視してきたことが要因だと思われます

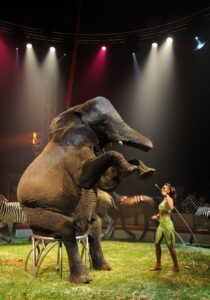

また、人前で芸をさせて見せ物にしたり、違う種をかけ合わせたりなどして人間側の一方的な都合や欲求で動物を変えてきた。そういったことへの後ろめたさもあり。こういった事実を覆い隠すには、動物は人間よりも弱く劣った生き物であり、知性や情意能力も乏しい低級な存在だとみる方がはるかに楽だったと思います。

アニマルセラピーの臨床心理学者のボリス・レビンソンは、「ペットによって人間の社会は、人間らしさを回復することができる」と述べ、ペットを心理治療に用いる道を開いた。この一見奇妙とも思えるが瞠目すべき見解にレビンソンの思想の核心がこめられています。

いま多くのペットを愛する人々は、動物が大きな精神的支えになることや、彼らが教えてくれることのいかに大きいかを体験から知るようになっています。そして、そのペットたちとの死別は、私たちに命の大切さや生きる意味についても身をもって教えてくれることに気づき私たち動物関係者はそのような飼い主さんたちの姿を学ばなければいけないと思います いま私たちがしなければならないのは、人間と動物との新たな関係を捉え直しながら、私たち自身やこの社会システムの枠組みを再構築していくことではないかと思う。そのような折、私たちは何を信じ、何を頼りとして生きればよいかの指針を動物たちは私たちに黙って示しているように思います.

ペットを亡くされた方の通常の喪失体験や回復するまで

ペットを亡くした人は、ただ漫然と悲しんだり落ち込んでいるわけではない。通常の喪失体験、すなわち定型ペットロスでは回復するまでにおおよそ一定の経過があり、その道すじをたどって立ち直っていくことが多い。この過程は、悲哀の過程または喪(も)の過程(モーニング・プロセス)といわれ、通常いくつかの位相に分かれると考えられている。それは、以下のようなプロセスをたどって進行していく。

準備期 (ペットの死を予想して不安、動揺が始まる予期悲嘆の時期)

死期 (ペットが死亡する極度に緊張する時期)

衝撃期 (死の直後からしばらくつづくショックの期間)

悲痛期 (失意と混乱のどん底状態を迎える絶望の時期)

回復期 (断念をはかり、心の整理がつき始める時期)

再生期 (立ち直って、体験を肯定的に振り返る時期)

しかし、実際には、悲嘆者は時間経過とともに各位相を直線的に歩んでいくことは少なく、行きつもどりつしながら、ときには立ち止まるなどして現実を受容しながら少しずつ先に進んでいくことが多い。また、立ち直りに要する期間も人によってまちまちで非常に個人差も大きい。よって、友人・知人などのペットロス体験者から回復までにかかった期間を聞いたとしても、そのことは参考程度にして、あまり気にしないほうがよい。

したがって、何月何日までに立ち直るなどと決めずに、自分のペースでゆっくりと悲嘆に取り組む姿勢が大切になる。日時を設定しても、たいていはその通りに心はついていかず、かえってあせりになったり、自信を失ってしまうことにもなりかねない。喪中は、いまは人生でいちばん重要なときなので、じゅうぶん納得しながら自分のテンポを守って過ごそうと心掛けることが大切である。

このように、ペットロスから立ち直っていくためには、誰もが通っていかなければならない道のりがある。悲嘆者は、そのことを理解しておくことによって、いま自分は悲哀のプロセスのどのあたりにいるかをうかがい知ることができる。また、そのことがわかっていれば、私たちは前途を恐れることなく安心してじゅうぶんに悲しむことができるだろう。

ペットロスのエピソードと症状

一般にペットを失うと心理的・認知的には、深い悲しみ、思慕の情(ひとめ会いたい、もどってきてほしいと願う)、申し訳なさ(罪悪感)、後悔、自責、分離不安(別れにともなっておこる不安)、抑うつ気分、混乱と絶望、無常観(はかなさや、虚しさ)、無力感、挫折感、あの子(ペット)を見捨てたという思いと、あの子(ペット)に見捨てられたという思い、償(つぐな)いの念、没頭(あの子の最期の姿が頭から離れない)、感覚と感情の鈍麻(どんま)(味覚がなくなる、喜怒哀楽の感情が乏しくなるなど)、怒りと非難(何ら落ち度のない動物葬儀者が、スケープゴートにされて敵意を持たれることがあるので注意!これもペットロスの症状と心得て、受け流して怒りに乗ってはいけない。また、傷ついたり、ストレスを感じる必要はない)、一過性(長くは続かない)の幻覚(亡くしたペットの姿を見る(幻視)、なき声や歩く音がした(幻聴)、あの子の匂いがした(幻臭)、あの子が触れてきた(幻触)など。多くは霊的体験として捉えられる)。思考力や集中力の低下、亡くしたペットの理想化(あんないい子は二度といないと思うこと)、解放感と安堵感(ペットが亡くなりホッとする)などが起こる。

身体的・行動的には、疲労、脱力感、胸苦しさ、動悸、呼吸促迫(呼吸が速く浅くなる)、息切れ、口腔や喉の緊張感(口が渇き、喉がカラカラになる)、知覚過敏(小さな物音にビクッとする、動物の鳴き声に敏感になるなど)、離人感(自分で考えて行動しているという実感がない、自分自身を含め周りで起こっていることに現実感がない、自分だけベールに包まれているようだなど)、睡眠障害(寝つきが悪い、夢ばかり見て眠りが浅い、早朝覚醒など)、食欲障害(食不振または過食)、落ち着きのない行動、ケアレスミスの多発などが見られる。

社会的には孤独感や疎外感、社会的ひきこもり(外出したくない、人と会いたくない、他人のペットを見たくない、テレビや新聞も見たくないなど)、無関心(世の中の変化や周囲のことに興味がなくなる、すべてのことがどうでもよくなる人もいる)、勤労意欲・学習意欲の低下(仕事・家事や学習に身が入らない。子どもの原因不明の成績低下ではペットロスを注意)、探索(亡くしたペットの痕跡を探す)、思い出の品の保持、ペットの死を思い起こさせる場所の回避(動物病院や事故現場に行けない)、他人の言動に傷つくなどがある。

また、スピリチュアルな問題(生命の本質にかかわるような霊的な事柄であり、容易に答えの得られないような人知を超えた問いかけが多い。この問いから生まれる苦悩と痛みをスピリチュアル・ペインといい、この支援をスピリチュアル・ケアという)としては、罪業感(前世で私は何か悪いことをしたので、その報いを受けていると思うこと)、あのとき○○した罰(ばち)があたった、あの子は何も悪くないのにどうしてこのような悲惨な死を迎えなくてはならなかったのだろう、あの子は仏さんになったというけれど本当にあの世はあるのだろうか、あの子は今どうしているか知りたい、あの子の本心を聞きたい、神や仏はいるのかなどを考えるようになる。

以上は、通常のペットロスでよく見られる特徴である。もちろん、一人の悲嘆者が上記のすべてを表明するわけではなく、人によって表われ方に強弱の差がある。悲しみ方は人それぞれであり個人差も大きい。また、それぞれのエピソード・症状が悲哀のプロセスのある位相では顕著に表れたり、反対に弱まるなどして各位相で消長することもある。概して死別直後は、やり場のない怒りを含んだ激しい情動的な悲嘆であるのに対し、一定の時間を経たのちは、しんみりとした深い寂しさや出どころのない絶望感を伴った悲嘆となりやすい。通常は、これらの期間を経過したのち、回復基調に向かってゆく。

しかし、大切な愛着対象を亡くして落ち込むのは極めて自然な反応であり、病気・異常というわけではない。悲嘆に暮れることは、心が弱いからではなく、むしろ情緒豊かで繊細な感性の表われといえるだろう。

これらの反応のうち心理的変化の多くは、喪失の衝撃に対する心的防衛機制(ショックや動揺から自らを守ろうとする心のはたらき)であったり、心の恒常的な均衡(いつも一定になるようバランスを取る心の作用)を保つための適応的反応であったりする。したがって、多くの症状はその目的にそって必要があって出現しているために、むやみに抑え込むことは、正常な悲哀の過程を妨げることになり、結果として回復を遅らせたり、異常な悲嘆を誘発しやすくなる。

しかし、通常の悲嘆者のなかには、自らの陥っている状態にひどく戸惑い、それがおかしく異常なこととして捉えてしまうことがある。これは家族や周囲の人も同様にそう判断することがある。確かに、悲嘆者がふだんとは打って変わって抑うつ的になり、嘆き悲しんでいる姿は、どう見ても正常な状態には思えない。しかし、死別という特異な状況下では、このような反応を示すことが自然で通常の姿といえる。よって、この状態を称して「正常な病気」の状態と形容するにふさわしいと思われる。

動物葬祭ディレクターは、ペットロス悲嘆者の心理や行動について幅広く理解することにより、困惑する喪主やその家族に正しいペットロスの知識を知らせることで、誤解や不用意な不安を抱かなくても済むよう支援することができる。

#ペット火葬 #ペット霊園 #セレモニー #犬ちゃん #猫ちゃん #ハムスターちゃん #葬儀 #供養 #ペットロス #ペット納骨 #ペット葬儀 #ペット供養 #ペット

#動物火葬 #動物葬儀 #犬火葬 #ネコ火葬 #いぬ火葬 #猫火葬 #ねこ火葬 #イヌ火葬

ペット愛葬社 中村

福井動物霊苑

910-0818

福井県福井市堂島町110 0776-54-5073

ペットセレモニー室 ペット火葬場 ペット納骨堂

サンドーム北動物霊苑

916-0042

福井県鯖江市新横江1-816 0778-54-0005

ペットセレモニー室 ペット火葬場 ペット納骨堂

大安寺動物霊苑

910-0044

福井市田ノ谷町(大安禅寺敷地内)0776-59-1760

ペット納骨堂 ペット霊苑

セレモニープラザあわら

919-0737

あわら市権世 0776-74-1182

動物火葬場 ペット火葬場 ペット霊園

石川店

西部緑地動物霊苑

ペットセレモニー室 ペット火葬場 ペット納骨堂

小松ペット霊園

ペットセレモニー室 ペット火葬場 ペット納骨堂

金沢寺町動物霊苑

ペットセレモニー室 ペット納骨堂

セレモニー森本

ペット火葬場 動物火葬場